从《无忧渡》中看东方美学,你get到了吗?

最近的你,是不是也被《无忧渡》狠狠拿捏了?

一边喊着“不可以再追了我要早睡”,

一边默默点开下一集——谁懂啊,这剧真的“上头”!

![]()

《无忧渡》是一部有着“中式奇幻气质”的原创故事,它从《山海经》《聊斋志异》等古典志怪中汲取灵感。

一个个离奇的案子里藏着欲望、执念、救赎与放下,把人性的光与影编织成了一幅众生相。

它既承载着古典美学的余韵,也映照出现实世界的光影,以中国传统的叙事方式,道出当代的思考。

接下来,就让我们盘一盘《无忧渡》里都有哪些“妖怪”亮相了!

No.1从《山海经》中走出来的妖们

山神:在中国,有关山神的传说源远流长。《山海经》就已记载了种种,古代中国人民将山岳神化而加以崇拜,从山神的称谓上可以看出来,毕竟各种鬼怪精灵皆依附于山。

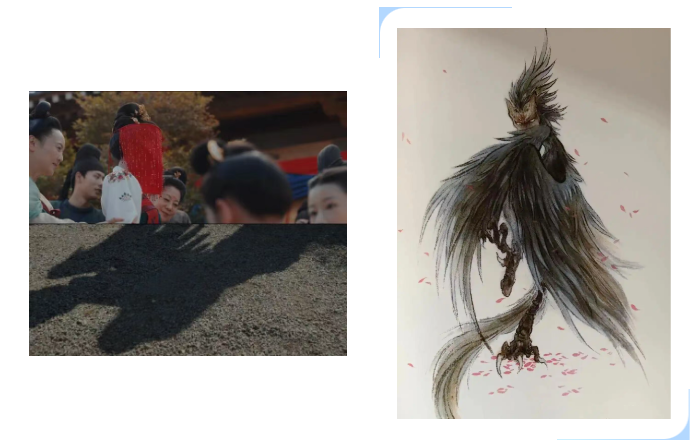

人面鸮:它的影子投射在地上,完美还原了《山海经》中的“人脸猫头鹰”;

——《山海经·西次四经》:“崦嵫之山,……有鸟焉,其状如鸮而人面,蜼身犬尾,其名自号也,见则其邑大旱。

在崦嵫山(yān zī)中有一种像猫头鹰的禽鸟,却长着人的面孔,猕猴一样的身子,拖着一条狗尾巴,它发出的叫声如同自己的名字,它要是出现哪里,将会有大旱灾。

音鳗:呈现出《山海经》中赤鱬(chì rú)的模样;形状与普通鱼类无异,却拥有着人类的面孔,鸣叫声宛如鸳鸯,它生活在翼泽之中,又被誉为“人鱼”。

——《山海经·南山经》:英水出焉,南流注于即翼之泽。其中多赤鱬,其状如鱼而人面,其音如鸳鸯,食之不疥。

在《山海经》的记载中,赤鱬不仅象征着神秘与美好,更被赋予了神奇的功效。食用其肉后,不仅能预防疾病,还能有效治疗疥疮。

文鳐鱼:奇异形态:文鳐鱼拥有鱼的身体,却长着鸟的翅膀,常常在夜间振翅飞行,其叫声宛如鸾鸟鸣叫,清脆悦耳。

——《山海经·西山经》中记载:“又西百八十里,曰泰器之山。观水出焉,西流注于流沙。是多文鳐鱼,状如鲤鱼,鱼身而鸟翼,苍文而白首,赤喙,常行西海,游于东海,以夜飞。”

它象征着五谷丰登,一旦出现,便预示着天下将迎来丰收之年,故而深受古人喜爱。

No.2晚唐建筑元素

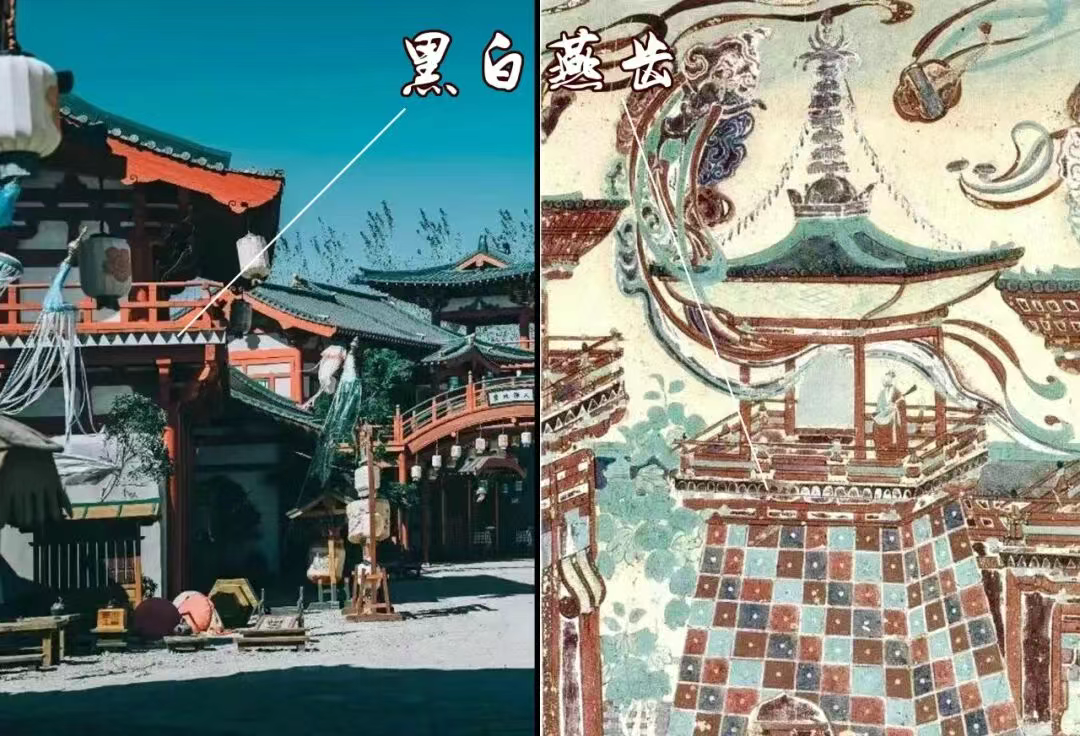

剧组搭建这次真是下了大功夫,大量汲取传统建筑元素,把亭台楼阁、雕梁画栋一个不落地搬上了荧幕,硬是搭出了一座充满东方韵味的奇幻世界。

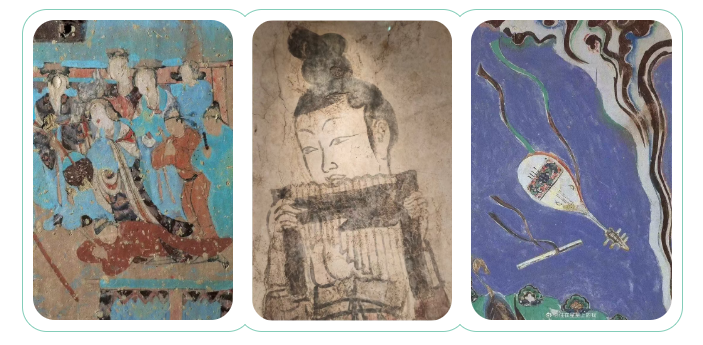

在建筑设计上也藏着满满的用心。剧组参考了唐代建筑风格、敦煌莫高窟的壁画元素,结合现有考古资料进行还原,力求每一处都“唐风拉满”。飞檐翘角、色彩和谐,处处都透着讲究,全都透着盛唐的气势。

富丽而不张扬,恢弘却又细腻。从里到外每一处都像在悄悄讲述千年前的故事。

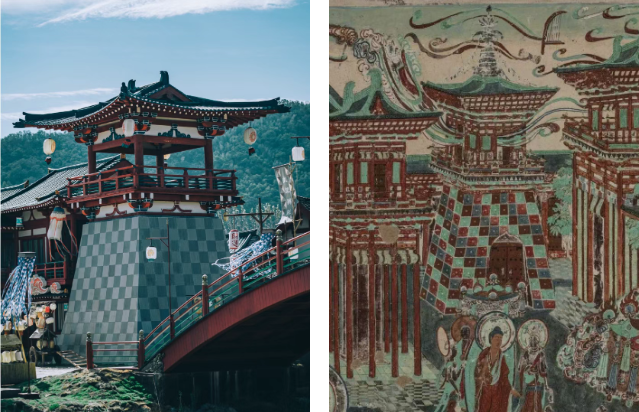

六角亭:参考敦煌壁画钟楼藏经阁

阙楼:参考敦煌壁画与大明宫麟德殿遗址

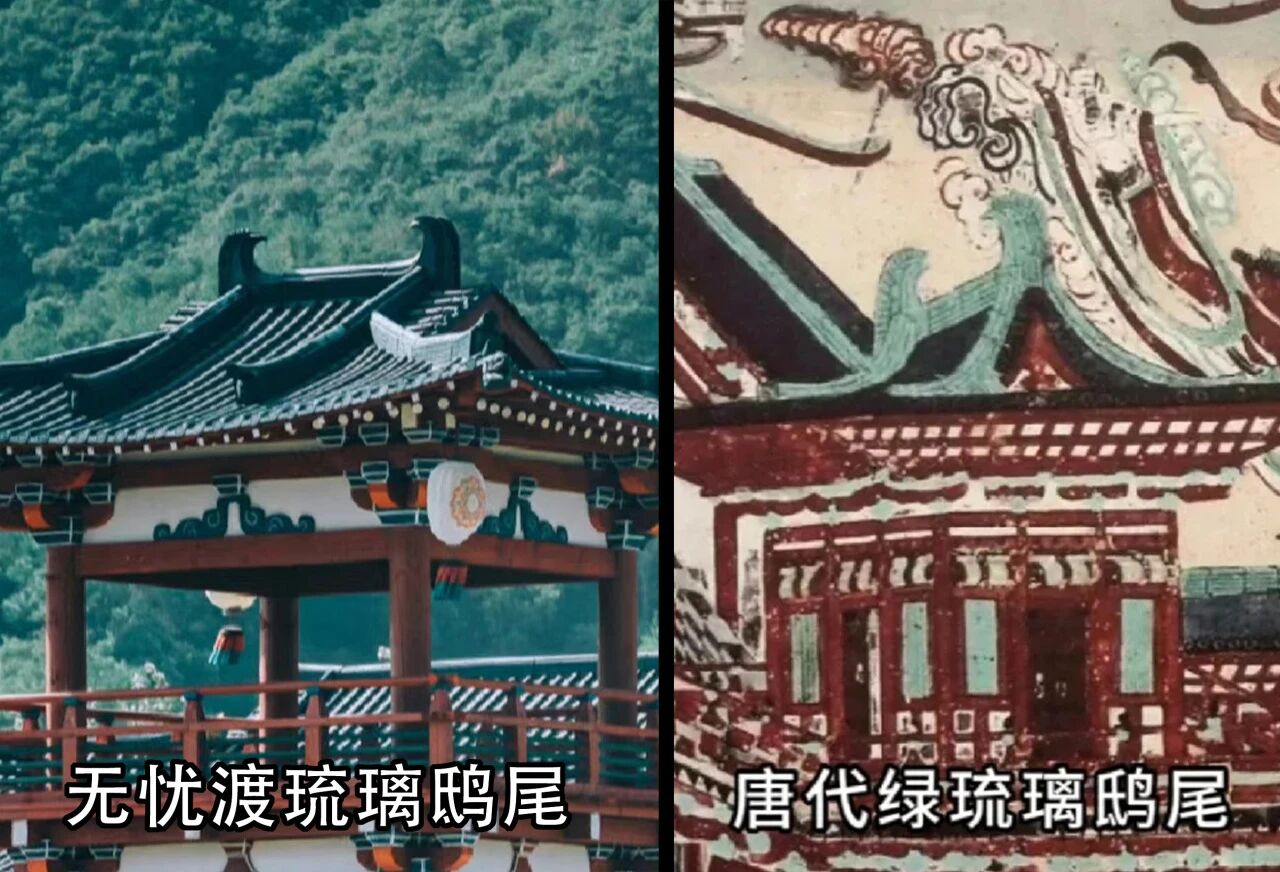

鸱尾:唐代建筑为代表的早期古建筑屋脊两侧的装饰状如鱼尾。

No.3东方美学体系

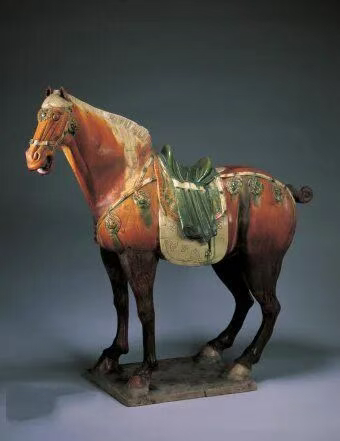

据了解,美术指导团队历时两年,绘制了逾3000张概念图。妖怪造型融合了唐代三彩的釉色之美与敦煌飞天的灵动意象,既是唐代美学的缩影,也唤醒了人们对盛唐文明的深层记忆。

唐三彩马(现藏故宫博物院)

那斑斓釉色与生动造型,令人不由联想到唐三彩所凝结的艺术精华——它是中国陶瓷史上最绚烂的一抹色彩,也是一段文明高峰的形象记忆。

No.3传统乐器

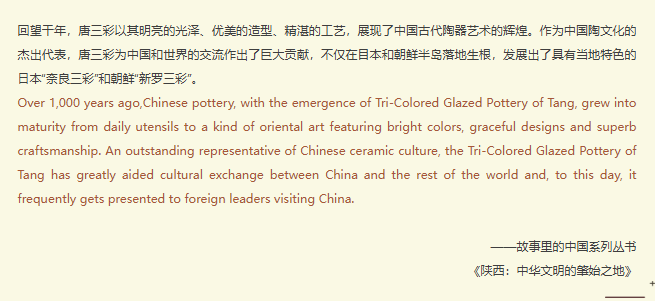

越看越上头,短短一个小画面,竟悄悄还原了唐明皇《霓裳羽衣曲》的乐班阵容!画面上呈现的依次是:国宝五弦琵琶、排箫、阮、平鼓,不仅精准还原了乐器编制,也唤起了盛唐宫廷乐舞的风华片段,简直是“画中有音,音中有史”。

敦煌莫高窟晚唐《观无量寿经变图》(局部)上图底部为七人一组组成的乐舞图,有乐工六人对坐,演奏鼙鼓、横笛、拍板、箜篌、阮咸、琵琶;(图片来源:中国社会科学网)

熟悉敦煌壁画的人都知道,那些经变画中常见的乐器,其实正是古代乐舞场景的真实写照。

画师从生活中汲取灵感,将当时流行的乐器一一入画。

尤其是安史之乱后,许多宫廷乐舞艺人西迁,曾经罕见、无法长久流传的乐器,反而在敦煌壁画中留下了珍贵的身影,成为无法复制的文化记忆。

《无忧渡》简直将文化DNA刻入了骨髓,六个单元故事对应“贪、嗔、痴、爱、空、渡”,每一个妖怪,都是人性的镜子。

这种借妖写人的手法,比起直白的说教更具震撼力——原来,最深刻的文化输出不是高喊口号,而是让观众在故事中顿悟。

通过古籍典故的现代转译,当代志怪影像搭建起传统与现代的对话桥梁。“中式志怪”的奇诡、瑰丽与光怪陆离之下,涌动着中国人内心深处的文化认同与精神追求。《无忧渡》不仅是一场视觉盛宴,更是一场跨越千年的文化回响。

CHN Stories 邀您共读中国故事

一起让世界更了解中国!

相关文章

热门项目

免费预约试听

- 雅思

- 托福

- A-Level

- 留学

- 考研

- KET/PET

- OSSD

- DSE

- TOEFL Junior

- 多领国

- 小语种

- 锦秋国际

- AP

- GRE/GMAT

- SAT/ACT

- PTE

- 腾飞计划

- 其他

热门活动